- Alex Bellemare

- 26 sept. 2018

- 2 min de lecture

Les « fake news » de Rétif de la Bretonne

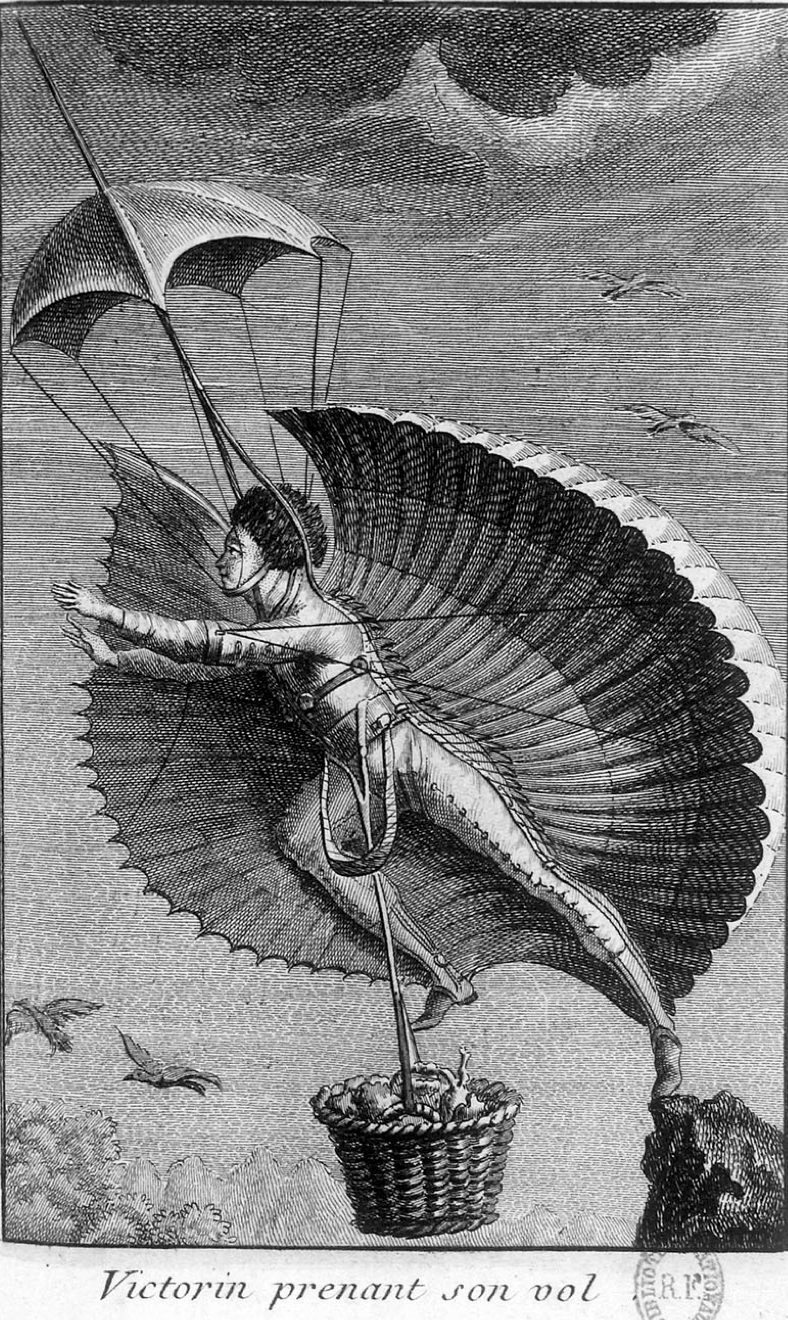

Publié en 1781, le roman utopique de Rétif de la Bretonne, La Découverte australe par un homme volant, ou Le Dédale français, constitue l’une des dernières tentatives d’imaginer une civilisation parfaite dans les terres australes. En effet, les expéditions scientifiques, notamment menées par le capitaine anglais James Cook, ont permis de déconstruire un mythe durable de l’imaginaire géographique. Pendant longtemps, les antipodes étaient envisagés comme un gigantesque continent permettant d’équilibrer la mappemonde alors connue : on croyait, entre autres légendes colportées de génération en génération, que les territoires du sud étaient peuplés de géants anthropophages.

C’est dans l’actualité de l’exploration que Rétif de la Bretonne situe son roman, qu’il qualifie par contre de « nouvelle très philosophique », concrétisant le double régime à l’oeuvre, mêlant affabulation merveilleuse et réflexion scientifique. Afin de se placer avantageusement dans la compétition acharnée de la découverte, Rétif ne se gêne pas pour inventer ce qu’aujourd’hui nous pourrions appeler des « faits alternatifs » :

« Cependant, honorable Lecteur, ne croyez pas que ce Navigateur célèbre [James Cook] soit mon Héros ! Non, non : Nous avons des découvertes plus nouvelles, & je me hâte de prendre date avant le retour du Capitaine Anglais. Car vous savez qu’il fait un troisième voyage dans les terres-australes, qui peut-être lui découvrira un Royaume entier de Français, entre le 00 & le 00 degrés de latitude-sud. »

Tiré de la préface, cet extrait est doublement mensonger. D’abord, Rétif contredate son ouvrage (en 1776 plutôt qu’en 1781), histoire de couper l’herbe sous le pied de James Cook, qui a réellement fait la circumnavigation des terres autrales au moment où notre auteur tient la plume. Ensuite, il reprend et donne crédit aux différentes rumeurs faisant du célèbre navigateur anglais un homme mort dans les pires circonstances qui soient :

« [James Cook] a été mangé en Février 1779, par des Sauvages du nord, & le Capitaine Clerke son Lieutenant achève le voyage ainsi que les découvertes. »

La fiction s’autorise ces décalages entre vérité factuelle et rumeur anecdotique, parce qu’elle joue à plein (surtout dans les récits de voyage imaginaires) sur la frontière qui sépare le vrai du faux. Utopiste, Rétif de la Bretonne l’est aussi dans sa façon d’envisager le réel et le fictionnel : la fiction unit plus qu’elle divise — elle est un laboratoire où la science comme l’histoire peuvent cohabiter et dialoguer.

SOURCE : Rétif de la Bretonne, La Découverte australe par un homme volant, ou Le Dédale français, t. 1, Imprimé à Leïpsick et se trouve à Paris, [s.é.], 1781, p. 13.